L’étude des inégalités cristallise les divergences traditionnelles entre droite et gauche. D’un côté, seule l’économie de marché et la libre entreprise permettent l’amélioration des conditions de vie, en particulier des moins favorisés. De l’autre, le marché conduit au contraire à la concentration progressive du capital, et à l’oppression des plus faibles qui ne peuvent améliorer leur situation que par la lutte sociale. T.Piketty aborde ces questions du point de vue de la théorie économique, et étudie les outils qui permettent de réduire les inégalités. On distinguera :

- la redistribution efficace, dont le but est de corriger les inefficacités du marché, et donc d’améliorer le fonctionnement du capitalisme ;

- la redistribution pure, qui consiste à prendre à l’un pour donner à l’autre, quitte à créer des distorsions et s’éloigner de l’optimum global en termes de création de richesses.

1) La mesure des inégalités et de leur évolution

Un indicateur de l’inégalité des salaires est le ratio entre P90 et P10, c’est-à-dire entre :

- le salaire qui forme la limite inférieure du dixième décile (10% des individus les mieux payés),

- et le salaire qui forme la limite supérieure du premier décile (10% des individus les moins bien payés).

En 2000, cet indicateur P90/P10 pour les salaires est de 3,0 ce qui situe la France au milieu de la fourchette, entre la Suède avec 2,1 et les Etats-Unis avec 4,5. A titre de comparaison, l’inégalité des salaires français était la plus élevée du monde occidental en 1970 avec 3,7 [NDR : ce ratio a donc baissé dans les années qui ont suivi les accords de Grenelle].

Pour connaître le revenu disponible d’un ménage, il faut prendre en compte les revenus autres que les salaires : les revenus des indépendants, les retraites, les allocations, les revenus du patrimoine, et les impôts. Le ratio P90/P10 des revenus disponible est de 3,5 ce qui situe la France entre la Suède avec 2,7 et les Etats-Unis avec 5,9. Notons que les inégalités de revenus mesurent uniquement les écarts entre ménages, tandis que les inégalités de salaires comptabilisent aussi l’écart au sein du ménage. Or, entre 1970 et 1990, la moitié de l’augmentation de l’inégalité des revenus des ménages américains est dûe au fait qu’il y a de moins en moins d’écarts de salaires au sein des ménages : haut salaire avec haut salaire d’un côté, femme à faible salaire célibataire de l’autre.

Le patrimoine est plus inégalement réparti que les salaires, puisque le dixième décile perçoit 50% des revenus du patrimoine. Ceci explique pourquoi les inégalités de revenus sont plus importantes que les inégalités de salaires. Cependant, les inégalités de patrimoine ne découlent pas seulement des salaires passés qui ont permis de les constituer, mais pour beaucoup de différences dans les comportements d’épargne. A salaire identique, une cigale qui épargne plus qu’une fourmi finit par avoir un revenu plus élevé du fait de son patrimoine.

Ce ratio d’environ 3 qui mesure les inégalités dans les pays occidentaux doit être mis en perspective. Les inégalités qui existaient dans les pays communistes sont difficiles à estimer, mais étaient probablement comparables. Entre 1870 et les années 1990, le niveau de vie d’un Occidental a été multiplié par environ 10 en termes réels. Dans les années 1990, le niveau de vie d’un Occidental est environ 10 fois celui d’un Chinois ou d’un Indien.

2) L’inégalité capital/travail

Depuis Karl Marx, la gauche considère que les inégalités proviennent principalement de l’opposition entre capital et travail, employeur et employé, profit et salaires. Mais la première méthode de redistribution, qui consiste à augmenter le prix du travail, entraîne une substitution plus ou moins importante du travail par le capital. Cet effet dépend de l’élasticité de substitution capital/travail. La redistribution fiscale, qui consiste à taxer les profits des entreprises ou les revenus du patrimoine, ne produit pas cette substitution néfaste. Dans une perspective de redistribution pure, il vaut donc mieux utiliser l’outil fiscal plutôt que manipuler le système de prix.

Il est souvent suggéré de remplacer les charges sociales pesant sur le travail par des charges pesant sur le capital. En diminuant le rendement du capital, ne risque-t-on pas d’inciter les ménages à moins épargner et faire baisser l’offre de capital ? Les études montrent que l’élasticité de l’offre de capital est relativement faible. Mais dans une économie ouverte, la redistribution fiscale ferait fuir les investisseurs vers d’autres pays. Le fédéralisme fiscal consisterait à harmoniser les pratiques afin de limiter la concurrence fiscale.

Pourquoi ne se passe-t-on pas complètement du système de prix, en contrôlant l’allocation optimale de capital et de travail ? L’échec unanimement reconnu de la planification centralisée conduit à rejeter cette idée. On en revient donc à l’idée que le système de prix a un rôle allocatif indispensable, dont le moteur est l’égoïsme individuel.

L’allocation par le marché conduit d’ailleurs à un équilibre assez stable, puisque le partage de la valeur ajoutée des entreprises entre capital et travail gravite toujours autour de 2/3 pour le travail et 1/3 pour le capital. Il existe des variations au cours du 20ème siècle, d’un pays à l’autre, mais elles sont mineures. Comment expliquer cette stabilité ? L’interprétation macroéconomique traditionnelle est que, dans les économies occidentales, l’élasticité de substitution capital/travail est proche de 1 [NDR : Pourquoi cela conduit-il à ce ratio plutôt qu’un autre, est-il en quelque sorte « naturel » ?]. Ceci est illustré par le fait que, depuis 25 ans, la croissance des pays anglo-saxons a créé des emplois peu qualifiés, tandis que la croissance française s’est bâtie sur l’utilisation de machines et de travail qualifié. De plus, les pays anglo-saxons réputés plus libéraux se distinguent par une part du capital inférieure à celle que l’on observe en France.

Une des conséquences de ce partage est qu’il ne sert à rien de rebaptiser les charges sociales « salariales » en « patronales ». Dans tous les cas, elles sont comprises dans les 2/3 du travail et payées par le salarié. Cette réalité économique est toutefois assez éloignée de la perception des salariés. L’idée « qu’à dix ou vingt ans ça ne changera rien » est trop théorique quand la lutte sociale permet d’obtenir des avantages à court terme.

Que penser de l’idée selon laquelle l’économie de marché ne fait qu’amplifier les inégalités de dotations initiales de capital ? D’une part, les taux d’épargne ne sont pas systématiquement plus faibles pour les bas revenus que pour les hauts revenus. Ils étaient de l’ordre de 30% pour les dragons asiatiques pendant les années 1950-1960 contre 15% dans les pays riches. De même, les écarts de salaires ne s’expliquent pas par les différences de stock de capital. Sinon la rentabilité du capital en Inde ou en Chine serait plusieurs dizaines de fois supérieure à celle des Etats-Unis, et ces pays draîneraient l’essentiel des investissements mondiaux. C’est l’inverse que l’on observe. Il est vrai, cependant, que le marché du crédit est peut-être imparfait, permettant à un riche d’emprunter plus facilement qu’un pauvre, même quand ce dernier a un projet tout aussi rentable. On ne dispose cependant d’aucune estimation empirique fiable de cette imperfection.

En conclusion, les inégalités de patrimoine ne jouent pas un rôle aussi important qu’on pourrait le penser. Si l’on écarte les solutions radicales telles que l’abolition de la propriété privée, une solution efficace et qui éviterait la plupart des effets secondaires exposés plus haut serait une flat tax sur le capital, à condition qu’elle soit harmonisée sur la zone géographique la plus large possible. Cela reviendrait à un transfert de patrimoine dans le but de corriger les imperfections du marché du crédit qui privent certains projets rentables de moyens financiers [NDR : Mais comment ces fonds « intelligents » seraient-ils répartis… ?].

3) L’inégalité des revenus du travail

Il faut donc abandonner l’idée que les inégalités résultent de l’opposition capital/travail, et s’intéresser plutôt à la formation des inégalités de salaires. La première idée est que les salariés n’ont pas les mêmes qualités et apportent des contributions différentes à l’entreprise, c’est la théorie du capital humain. Le jeu de l’offre et de la demande fixe un prix différent pour chaque niveau de compétences, qui évolue avec la technologie (demande) et la démographie (offre). Cette explication semble convaincante en ce qui concerne les changements observés depuis le 19ème siècle. Ainsi, la montée récente des inégalités de salaires aux Etats-Unis résulterait des changements technologiques biaisés en faveur de certains talents. Ce type d’étude est cependant limité parce qu’il est difficile de recueillir des données assez précises sur les caractéristiques individuelles des salariés.

Les inégalités de salaires devraient être amplifiées dans les secteurs ouverts à la concurrence mondiale, du fait de l’offre de main d’œuvre peu qualifiée qui résulte de

Même si quelques rares auteurs comme Murray et Herrnstein défendent l’idée que les gènes jouent un rôle important dans les différences entre les individus, tout le monde s’accorde à penser que ce sont les différences d’environnement qui créent les inégalités. Ainsi, le coût élevé des études favoriserait la transmission du capital humain d’une génération à

Le rôle des syndicats consiste à organiser un monopole de l’offre de main d’œuvre afin de fixer les salaires dans un secteur d’activité, par exemple via des grilles de salaire contraignantes. A priori, la manipulation du prix du travail n’est pas un outil efficace de redistribution, du fait de ses effets sur l’offre de travail et de la substitution possible capital/travail. Cependant, une intervention extérieure comme le salaire minimum est justifiée [NDR : jusqu’où ?] lorsque le marché du travail est inefficace, par exemple lorsqu’un employeur est le seul à proposer des emplois dans une région ou un secteur (monopsone). Cette remarque doit être tempérée, car la montée des inégalités salariales aux Etats-Unis s’est faite dans un marché du travail manifestement très concurrentiel, où les employeurs s’arrachaient littéralement certains salariés.

Du point de vue psychologique, les études tendent à montrer que l’inégalité des salaires augmente lorsque les salariés pensent que leurs employeurs sont en mesure d’évaluer correctement leur productivité. Ainsi, les inégalités élevées qui existaient en France en 1970 étaient probablement dûes moins à des différences de productivité réelles qu’à une perception faussée des différences entre l’ouvrier et le haut fonctionnaire, à partir du moment où les deux avaient eu un égal accès à l’école républicaine.

4) Les outils de la redistribution

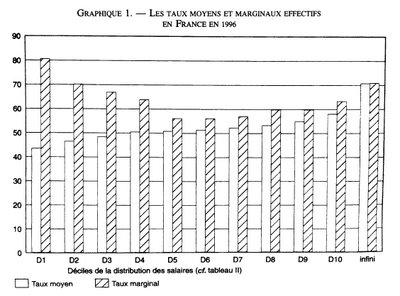

Les taux moyens permettent de savoir qui paie quoi, mais les taux marginaux effectifs sont plus importants pour mesurer l’impact sur les comportements individuels. Il faut en effet répondre à la question : combien rapporte un euro de salaire supplémentaire après prélèvements, et combien fait-il perdre d’allocations ? Sur le même graphique, on observe que c’est pour les bas salaires que les taux marginaux effectifs sont les plus élevés, plus élevés que pour les plus hauts salaires. Quelles sont les conséquences de ces taux marginaux élevés ? Traditionnellement, les estimations empiriques de l’élasticité montrent que :

- pour les plus hauts salaires, l’élasticité de l’offre de travail est modérée (quand le taux marginal augmente, l’offre de travail diminue peu, mais le salaire est parfois remplacé par d’autres formes de rémunération moins taxées) ;

- pour les populations sans emploi (jeunes, personnes seules, femmes mariées), l’élasticité est élevée, ce qui conduit à se demander si la redistribution de pouvoir d’achat en direction des bas revenus ne constitue pas une « trappe à pauvreté ».

Pour lutter contre les trappes à pauvreté, les Etats-Unis ont mis en place progressivement à partir de 1975 un impôt à taux négatif pour les bas salaires. Ainsi, une personne sans emploi qui reprend une activité perçoit en plus de son salaire un crédit d’impôt, avec un taux dégressif qui peut aller jusqu’à 40% sous certaines conditions. Il faut noter que les bas salaires aux Etats-Unis ont baissé en termes réels depuis les années 1970, mais qu’ils étaient alors plus élevés qu’en France.

En France, les politiques similaires ont été orientée principalement vers la baisse du chômage, via la création d’emplois publics, l’allègement des charges sur les bas salaires, et le partage du travail. Les effets de la redistribution sur le chômage sont très peu spectaculaires [NDR : sic]. Afin de se concentrer sur la lutte contre les inégalités, certains ont donc proposé l’instauration d’un revenu minimum universel, qui serait perçu par tous indépendamment de leur situation. Cette formule éviterait les trappes à pauvreté, et permettrait une politique sociale moins inquisitoriale, ignorant le statut matrimonial et social.

La plus grande partie de la redistribution passe donc par les régimes sociaux du chômage, de la santé et de

- pour la santé, l’antisélection signifie que les assurés en savent toujours plus sur leur risque que l’assureur, ce qui peut fausser le jeu de la concurrence ;

- une autre difficulté vient de l’asymétrie d’information, entre le médecin qui est le seul vraiment capable de mesurer la valeur du produit, et le patient qui doit lui faire confiance ;

- pour les retraites, les marchés financiers présentent des risques et ne répondent pas toujours au besoin de sécurité de l’épargne pour les futurs retraités ;

- pour l’éducation, les discriminations raciales ou sociales peuvent dissuader certains individus d’investir suffisamment en « capital humain » [NDR : Un système éducatif gratuit peut conduire au défaut inverse, c’est-à-dire trop de diplômes inutiles].

Mais ces régimes sociaux contribuent aussi à la redistribution pure, avec des résultats très variables. En théorie, chacun bénéficie de façon égale des régimes de santé et d’éducation – au moins pour le primaire et le secondaire. Les cotisations étant approximativement proportionnelles aux revenus, c’est donc un canal important de redistribution. En revanche, les retraites restent proportionnelles aux cotisations payées durant la vie active, mais elles profitent plus aux cadres en raison de leur espérance de vie plus longue. Ce régime effectue donc un transfert inverse, des ouvriers vers les cadres supérieurs.

Enfin, la redistribution « keynésienne » par la dépense publique a encore une place importante dans l’imaginaire et la pratique interventionniste actuelle. Mais ses effets conjoncturels, si ils existent, ne se font généralement sentir qu’à court terme. A plus long terme, la manipulation de l’allocation de ressources qui en résulte est mauvaise pour l’économie, et l’accumulation de la dette publique augmente la demande de capital, et donc la rémunération de ce dernier.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire