Livre : The bell curve (3/3)

The bell curve – Intelligence and class structure in american life

Richard Herrnstein & Charles Murray

Ce livre publié en 1994 parle de la place de l’intelligence dans la société américaine. Le titre provient du nom de la courbe en cloche qui décrit la répartition de la population selon le quotient intellectuel (ci-dessous « QI »). La thèse des auteurs est que l’intelligence joue un rôle important dans l’éducation, le travail, la délinquance, et la vie sociale et économique en général. Ce rôle est rarement pris en compte par les études similaires, qui concentrent leurs efforts sur les facteurs tels que le milieu socioéconomique ou l’origine ethnique. Le cœur du livre est basé sur l’analyse d’une longue série de données statistiques appelée la NLSY (National Longitudinal Survey of Youth), qui donne pour la première fois une source exhaustive sur l’ensemble de ces thèmes. A cela vient s’ajouter un état des lieux d’un grand nombre d’autres études.

Les thèmes abordés par Murray et Herrnstein sont nombreux, certains sont très sensibles, ce qui exige de leur part – et de celle du lecteur – une grande rigueur d’analyse. Ils parlent ainsi de ce qu’ils baptisent l’élite cognitive, de pauvreté et de justice sociale, de différences raciales, de l’héritabilité de l’intelligence et de ses conséquences démographiques, d’eugénisme et de dysgénie, de l’efficacité des moyens visant à développer l’intelligence en particulier chez les enfants. Est-ce pour cela que le livre n’a jamais été traduit en français ? Ce n’est sans doute pas la principale, puisque pratiquement aucune des études citées n’a été faite en France. Quoi qu’il en soit, en voici une synthèse, que j’espère simplement fidèle à l’original.

En ce qui concerne les politiques publiques, en revanche, elles sont affaire de choix. Les auteurs prennent donc souvent position en faisant des préconisations ou en critiquant certaines politiques existantes. Mais pour ce qui est de l’analyse des statistiques, les auteurs cherchent à décrire non pas ce qui devrait être, ni ce qui pourrait être, mais ce qui est. Richard Herrnstein est décédé peu après la publication, et voici quelques phrase extraites de la nécrologie rédigée par Charles Murray :

About four years ago, shortly after Dick and I had begun to collaborate on a new book about intelligence and social policy, we were talking over a late-evening Scotch at his home in

Dick recalled the day when, as a young man, he had been awarded tenure. It was his dream fulfilled -- a place in the university he so loved, the chance to follow his research wherever it took him, economic security. For Dick, being a tenured professor at Harvard was not just the perfect job, but the perfect way to live his life. It was too good to be true; there had to be a catch. What's my part of the bargain? he had asked himself. "And I figured it out," he said, looking at me with that benign, gentle half-smile of his. "You have to tell the truth." There was no self-congratulation in his voice, just an answer to my question.

Introduction

Comme de nombreux autres domaines, la recherche sur l’intelligence a démarré à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle, stimulée par les travaux de Darwin. Ce dernier avait proposé que l’intelligence était une étape cruciale de l’évolution de l’espèce humaine, et qu’elle se transmettait héréditairement. Son jeune cousin Francis Galton, scientifique très polyvalent – géographe, psychologue, météorologue, il fut entre autres l’inventeur de la régression et de la corrélation en statistique – entreprit d’étudier les familles aristocratiques anglaises pour mesurer leur « intelligence » en termes d’acuité visuelle, auditive, sensibilité du toucher, etc. Le psychologue français Alfred Binet fut le premier à développer des tests visant à mesurer l’intelligence en termes plus élaborés, notamment la capacité à raisonner. Au début du 20ème siècle, un officier de l’armée britannique nommé Charles Spearman tenta de mesurer l’aptitude des individus dans plusieurs domaines, mais il constata que, quels que soient les tests passés, leurs résultats étaient fortement liés. Il expliqua ce phénomène en suggérant que tous les tests faisaient appel à un facteur explicatif commun qu’il baptisa l’intelligence générale, ou g. Commença alors un long débat qui ne s’est jamais apaisé jusqu’à aujourd’hui sur l’intelligence et l’hérédité. Les années qui suivirent furent les années noires de l’eugénisme, lorsque des fanatiques proposèrent d’utiliser les résultats des tests d’intelligence pour justifier des politiques raciales, de stérilisation, de contrôle de l’immigration ou de réduction des retards mentaux. Les disputes continuèrent au cours des années 1930 sur la part respective de l’inné et de l’acquis dans l’intelligence. Mais le débat public changea radicalement après la deuxième guerre mondiale. Dans les années 1960 et 1970, il était devenu presque impensable d’affirmer en public que les gènes pouvaient avoir un rôle dans le développement de l’intelligence. Que ce soient les psychanalystes ou les comportementalistes, la plupart des psychologues adhéraient à ce point de vue. A contre courant, un psychologue et expert des tests (psychométricien) nommé Arthur Jensen publia en 1969 un article dans lequel il se demandait comment les programmes d’aide aux enfants défavorisés pourraient stimuler leur développement intellectuel. Ses conclusions étaient que ces programmes étaient d’une efficacité limitée car beaucoup de ces enfants avaient un faible QI au départ. Il notait que la plupart étaient noirs, et que historiquement la population noire américaine avait eu un QI notablement inférieur à celui de la population blanche américaine [NDR : sauf précision contraire on écrira ci-dessous les noirs et les blancs en référence à la population américaine]. La réaction ne se fit pas attendre, elle fut violente et Jensen fut quasiment mis au banc de la société [NDR : cependant il est resté très actif, et a publié en 1998 un livre de référence intitulé The g factor]. En 1971, afin de ne pas défavoriser les minorités ethniques,

A ce jour, le débat continue sur la question de savoir ce que l’intelligence recouvre, si il existe plusieurs formes d’intelligence (spatiale, logique, verbale, émotionnelle) ou bien une intelligence générale, ainsi que sur la question de son héritabilité. Afin de rendre la lecture du livre possible, les auteurs précisent qu’ils ont adopté le point de vue classique, celui de l’intelligence générale, sur lequel ils fondent leur analyse. Ils font leurs les six affirmations suivantes :

- les êtres humains diffèrent dans leurs capacités cognitives ;

- tous les tests académiques mesurent plus ou moins cette aptitude (on dit qu’ils sont plus ou moins « chargés en g »), mais les tests de QI conçus spécialement pour la mesurent le plus précisément ;

- les tests de QI reflètent, en première approximation, ce que les gens entendent généralement lorsqu’il disent de quelqu’un qu’il est intelligent ou malin ;

- les mesures de QI varient peu au cours de la vie d’une personne ;

- les tests de QI bien conçus et passés dans des conditions rigoureuses ne sont pas biaisés d’un point de vue social, économique, ethnique ou racial ;

- la capacité cognitive est significativement héritable [NDR : au sens statistique], apparemment pas moins que 40% et pas plus que 80%.

Cela ne signifie pas que le débat est clos sur ces six affirmations, mais il s’agit essentiellement de débats techniques qui ne remettent pas en question l’ensemble. Pourtant, d’après ce qu’on peut lire dans les médias généralistes, il semble que l’opinion générale est presque exactement l’inverse de ce qui figure ci-dessus.

Première Partie – L’émergence d’une élite cognitive

Les classes cognitives dans l’éducation

Au cours du 20ème siècle, les Etats-Unis ont ouvert les portes de l’éducation supérieure comme jamais auparavant. Entre 1920 et 1990, la part des Américains obtenant un college degree est passée de 2% à un tiers de

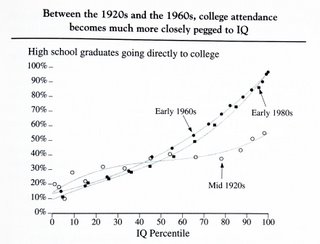

Si l’on examine les high school graduates dont le QI se situe dans le dernier quartile [NDR : les 25% des high school graduates les plus hauts par ordre de QI croissant], un peu plus de 50% d’entre eux accédaient au college pendant la première moitié du siècle. Aujourd’hui, la proportion est passée à 80%. Ce changement s’est concentré sur la période 1950-1960. Mais si l’on examine à l’autre extrémité les étudiants peu brillants dont le QI est dans le premier quartile, leurs chances d’accéder au college ont légèrement diminué sur la même période. Le changement intervenu est massif : en l’espace d’une décennie, l’entrée au college est devenue très liée à l’intelligence, et ce mode de sélection s’est maintenu depuis.

A cette stratification des étudiants selon le QI s’est ajoutée une stratification des college entre eux. Les écoles de l’Ivy League et les Seven Sisters – les plus prestigieuses des Etats-Unis – étaient déjà considérées comme élitistes bien avant la deuxième guerre mondiale. A en juger par les résultats d’examens de leurs élèves, en 1926 ces derniers avaient pourtant un QI moyen de 117. Ceci situait l’élève moyen de ces établissements d’élite à peine au-dessus du QI de 115 constituant le niveau moyen pour l’entrée au college. Mais à l’issue de la période de transition des années 1950, on observe que les élèves des college d’élite sont sélectionnés parmi les individus les plus intelligents, loin dans dernières fractions de

- vers 1930, les graduates des meilleurs college étaient proches des college graduates moyens, à environ un écart-type au-dessus de l’ensemble de la population ;

- en 1990, les étudiants de l’élite sont presque trois écart-types au-dessus de la moyenne, tandis que l’étudiant moyen a peu progressé.

[NDR : La population d’étudiants ayant obtenu un diplôme du college est représentée par la courbe gris foncé, qui grossit et se décale peu vers la droite, tandis que le point invisible qui représente les college d’élite se décale beaucoup à droite.]

[NDR : La population d’étudiants ayant obtenu un diplôme du college est représentée par la courbe gris foncé, qui grossit et se décale peu vers la droite, tandis que le point invisible qui représente les college d’élite se décale beaucoup à droite.] Il est à noter que pendant les années 1950, les voyages longs devinrent plus courants et les élèves les plus brillants des Etats-Unis purent traverser le pays pour rentrer à Harvard. A cette époque, on peut dire qu’envoyer ses enfants à Harvard était bon marché si on compare au coût actuel. En 1952 l’école comptait donc encore une proportion significative d’enfant issus de familles à faible revenu. Au même moment, non seulement le nombre de candidats continuait d’augmenter du fait de la massification de l’éducation, mais de plus les critères de sélection devenaient de plus en plus liés à l’intelligence. En 1960, sous l’effet de cette compétition accrue, la proportion d’étudiants issus de milieux populaires à Harvard avait baissé par rapport à 1952.

En résumé :

- au cours des années 1950 l’intelligence a pris un rôle plus important dans la sélection des élèves à l’entrée du college ;

- fait nouveau, les college se sont hiérarchisés entre eux par niveaux d’intelligence.

Une des conséquences de cette évolution est qu’elle a segmenté la

Les classes cognitives dans la vie professionnelle

Les individus diffèrent en intelligence selon leur occupation professionnelle, du charpentier au dentiste et à l’avocat d’affaires. Il existe donc une corrélation entre le QI et l’occupation professionnelle. Dans une étude sur longue période, des enfants ont passé un test de QI à l’âge de 7-8 ans, puis on a attendu qu’ils aient 26 ans pour observer vers quelle profession ils s’étaient orientés après leurs études. La corrélation entre ces deux données était forte – entre 0,5 et 0,6 – aussi forte que la corrélation du QI adulte avec la profession [NDR : Il s’agit d’une très forte corrélation, et on n’obtient pas souvent des valeurs si élevées en sciences sociales]. Leur QI d’enfant était un indicateur de leur future profession au moins aussi valable que leur QI d’adulte ou le niveau d’études atteint. Pour étudier ce sujet, une autre méthodologie consiste à établir une liste de professions intellectuelles, par exemple : comptables, ingénieurs, dentistes, avocats, enseignant du supérieur, chercheur, etc. Ces professions, qui représentaient environ 2% des emplois en 1900, sont montées à 7% en 1990. Sans suprise, elles draînent donc proportionnellement une part plus grande des actifs situés dans le dernier décile en termes d’intelligence. Il n’y a rien là de très étonnant [NDR : le lien entre intelligence et profession est clairement établi, mais celui entre intelligence et revenu est un peu moins net]. Enfin, la profession de chef d’entreprise a évolué de façon notable sur l’échelle de l’intelligence. En 1900, le président d’une grande entreprise était généralement l’archétype du capitaliste privilégié : WASP épiscopalien, né dans une famille riche, et fils d’un chef d’entreprise. En 1950, la proportion de chefs d’entreprise issus de familles riches et épiscopaliennes avait commencé à baisser. Mais la vraie transition s’opéra durant les 25 années suivantes, donnant plus d’importance à l’intelligence et moins à l’origine sociale et culturelle. En 1976, une éducation supérieure était devenue un bagage indispensable dans la population des chefs d’entreprise, et les juifs y étaient largement représentés – un phénomène inconnu dans les années 1920.

La pression économique vers la partition

Le lien entre intelligence et occupation professionnelle peut s’expliquer par l’éducation : il faut être intelligent pour suivre des études d’avocat. Mais le phénomène est plus profond. Il apparaît que la performance d’un salarié dépend de son intelligence, et ce pour de nombreuses professions, même les moins intellectuelles. Sur ce point on croit parfois à tort que la relation entre intelligence et performance professionnelle est modeste. Lorsqu’elle existe, elle s’expliquerait parce que des aptitudes spécifiques sont requises pour un travail particulier, ce qui n’a rien à voir avec l’intelligence générale. Pourtant, de nombreuses études ont été menées sur l’usage des tests d’embauche pour les emplois civils comme militaires, privés comme publics, et elles convergent sur les points suivants :

- les tests d’aptitudes spécifiques ne prédisent pas mieux la performance professionnelle que les tests d’intelligence les plus généraux ;

- la corrélation entre l’intelligence générale et la performance au travail ou en formation professionnelle est plus importante que ce que l’on pensait, suffisamment pour que cela ait des répercussions économiques.

Comment mesurer la performance professionnelle objectivement ? Faut-il prendre en compte les appréciations du supérieur hiérarchique, des collègues, tester des connaissances pratiques, tester la connaissance du poste, compter les promotions, mesurer la production horaire ? C’est une question difficile, et la réponse est généralement assez subjective. En pratique, la mesure la plus utilisée est l’appréciation par le supérieur hiérarchique, parce qu’elle est disponible et peu intrusive. Mais par quels liens de cause à effet l’intelligence influence-t-elle la performance ? La chaîne causale qui est statistiquement la plus forte est la suivante : les salariés intelligents sont ceux qui ont la meilleure connaissance du poste. Et les employés qui connaissent bien leur poste sont les meilleurs lorsque l’on teste l’exécution de tâches types. Ces conclusions doivent cependant être prises avec prudence, car dans ce domaine la mesure reste un art difficile. Le lien est plus facile à établir dans le domaine de la formation professionnelle où un salarié peut être amené à passer un test d’aptitude avant de suivre une formation professionnelle. Dans ce cas, le lien entre son score et son succès lors de la formation est très fort.

Vient ensuite la question des méthodes d’évaluation permettant de prédire la performance d’un salarié lors de son embauche. Pour les professions intellectuelles, lorsque l’on compare les méthodes d’évaluation, tests cognitifs ont la meilleure validité devant – par ordre décroissant de validité – la biographie (CV), les vérifications de référence, le niveau d’éducation, l’entretien personnel, et les notes au college. Ce résultat doit être interprété de la façon suivante : si un employeur préfère procéder à ses embauches sur la base d’entretiens personnels plutôt que sur la base de tests cognitifs, une bonne partie de ses décisions d’embauche seront inchangées. Mais, dans les cas où les deux méthodes donnent des conclusions opposées, l’employeur qui se fie plutôt à l’entretien personnel embauchera en moyenne des collaborateurs significativement moins performants que celui qui se fie à un test. En interdisant l’utilisation des tests de QI lors des procédures d’embauche,

Des marches plus hautes, des portes plus étroites

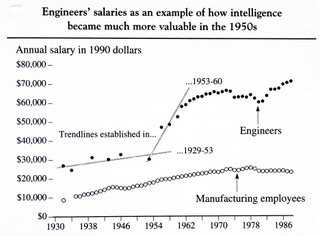

En raison de ce qui précède, le principal moteur du partitionnement cognitif de l’éducation et du travail est économique. Non seulement les individus intelligents sont sélectionnés efficacement dans les études supérieures, non seulement leurs performances professionnelles sont meilleures, mais leur valeur économique pour les employeurs augmente et cette tendance devrait continuer. Là encore, la transition s’est produite durant les années 1950 comme on le voit dans le graphique ci-dessous [NDR : C’est un paragraphe que je trouve personnellement un peu faible dans le livre. C’est frustrant parce que, si tout repose sur l’idée que l’intelligence a pris de la valeur, on aimerait donc savoir pourquoi cela s’est produit, et pourquoi dans les années 1950. Mais, si les causes avancées par Murray et Herrnstein ne sont pas convaincantes, leurs conclusions sont-elle modifiée pour autant ?].

Durant les 25 dernières années, les inégalités de salaires se sont accrues [NDR : aux Etats-Unis]. Toutes les analyses statistiques aboutissent à des conclusions similaires : les variables habituelles – sexe, niveau d’éducation, etc. – ne suffisent pas expliquer cette évolution. Même après leur prise en compte, il subsiste une augmentation inexpliquée des inégalités de salaires que l’on nomme « le résidu ». Quels sont les facteurs susceptibles d’expliquer ce résidu, en plus et indépendamment de l’éducation, du sexe, etc. ? L’intelligence serait un bon candidat :

- les nouvelles technologies nécessitente plus de compétences intellectuelles ;

- l’augmentation de la taille des grandes entreprises augmente la valeur économique de certaines décisions, ce qui requiert des dirigeants de plus en plus brillants.

Le classement cognitif opère aussi géographiquement : mêmes lieux d’habitation, mêmes lieux de travail. Dans les grandes villes, l’échec des écoles publiques accentue le phénomène en incitant les familles aisées à déménager dans les banlieues plus riches afin de placer leurs enfants dans les meilleures écoles. Un thème de réflexion est que les enfants de l’élite cognitive se retrouvent ensemble à l’école, et ne connaissent pas l’ensemble de la population alors qu’ils peuvent être amenés à jouer un rôle publique plus tard.

On voit alors poindre le syllogisme suivant : si les différences d’intelligence sont héritées, et si la réussite et les revenus dépendent de l’intelligence, alors la position sociale repose en partie sur des différences entre les individus qui sont héritées.

Mais à quel point le QI est-il héritable ? A ce jour le débat continue, mais après plusieurs décennies d’études, il est peu probable que l’héritabilité du QI soit inférieure à 40% ni supérieure à 80%. Nous adoptons ici une valeur moyenne de 60%, ce qui signifie par corollaire que le QI est pour environ 40% une question d’environnement. Un sujet si sensible mérite une explication détaillée sur l’origine et la fiabilité de ces estimations. La question posée signifie que l’on veut mesurer, dans les variations de QI observée dans une population, quelle part est dûe à des variations génétiques et quelle part est dûe à des variations d’environnement. Si la moitié des variations de QI est dûe aux variations génétiques dans cette population, l’héritabilité est de 50% [NDR : L’héritabilité n’est pas comme une constante physique, elle dépend du groupe étudié, du lieu, du moment]. Ainsi, si l’on parvient à égaliser les conditions d’environnement, l’héritabilité du QI augmente parce que la variation dûe à l’environnement diminue tandis que la variation génétique reste

Alors que l’Amérique se félicite pour son brassage social, et son ascenseur social, nous semblons décrire ici une situation où l’élite cognitive devient une sorte de caste privilégiée. La situation est-elle aussi extrême ? Non, il y a des gens intelligents qui n’obtiennent pas de bachelor degree, et certains – dont Bill Gates est emblématique – réussissent remarquablement. Mais aussi nombreuses soient les exceptions, elles sont moins nombreuses que par le passé, et cette tendance est amenée à se poursuivre.

6 commentaires:

Ce livre a en effet subit des attaques très violentes. On l'a qualifié de raiciste et d'eugéniste. Ce qui facile à comprendre dans une société démocratique où la promesse égalitaire (aussi illusoire qu'elle soit) sert de ciment politique à la nation.

Merci pour la synthèse. Sur les critiques du livres, il y en a eu notamment dans des articles du monde diplomatique, où on trouve notamment cette citation de Murray:

"le meilleur moyen de relever le quotient intellectuel d'une société est de faire en sorte que les femmes les plus intelligentes aient un taux de fertilité plus élevé que les femmes qui ne le sont pas"; d'où la proposition d'abolir l'aide sociale, car "elle subventionne les maternités des femmes pauvres qui sont beaucoup moins intelligentes que les autres", Monde diplomatique mai 1995

Autre article février 1998, compte rendu d'un ouvrage critique: Inequality by design. Craking the bell curve myth,par un collectif de sociologue

@ anonyme

Voici l'article du Monde Diplomatique que vous citez. J'ai retrouvé le passage de The Bell Curve pour situer la citation de S.Halimi dans son contexte. Voici le texte complet de ce passage :

p.548

Dealing with demography

Of all the uncomfortable topics we have explored, a pair of the most uncomfortable ones are that a society with a higher mean IQ is also likely to be a society with fewer social ills and brighter economic prospects, and that the most efficient way to raise the IQ of a society is for smarter women to have higher birth rates than duller women. Instead, America is going in the opposite direction, and the implication is a future America with more social ills and gloomier economic prospects. These conclusions follow directly from the evidence we have presented at such length, and yet we have so far been silent on what to do about it.

We are silent partly because we are as apprehensive as most other people about what might happen when a government decides to social-engineer who has babies and who doesn’t. We can imagine no recommendation for using the government to manipulate fertility that does not have dangers. But this highlights the problem: The United States already has policies that inadvertently social-engineer who has babies, and it is encouraging the wrong women. If the United States did as much to encourage high-IQ women to have babies as it now does to encourage low-IQ women, it would rightly be described as engaging in aggressive manipulation of fertility [en italiques dans le texte]. The technically precise description of America’s fertility policy is that it subsidizes births among poor women, who are also disproportionately at the low end of the intelligence distribution. We urge generally that these policies, represented by the extensive network of cash and services for low-income women who have babies, be ended.

The government should stop subsidizing births to anyone, rich or poor. [...]

Et voici l'article de février 1998

L'honnêteté intellectuelle recommande de toujours replacer une citation dans son contexte: merci de l'avoir fait. Par contre, pour ce qui est de l'honnêteté intellectuelle de l'auteur de la citation, au vu du passage que vous citez, elle m'apparaît comme étant de plus en plus douteuse! Tout comme le caractère descriptif (et non normatif ou prescriptif) de l'analyse, sur lequel vous insistez au début de votre synthèse

En effet, les auteurs prennent parfois position (c'est précisé dans mon introduction). Il y a donc deux types de critiques possibles :

- sur les parties descriptives (vrai/faux?)

- sur les parties normatives (d'accord/pas d'accord?).

Il vaut mieux (amha) s'en tenir à ces deux types de critiques, la (mal)honnêteté intellectuelle étant impossible à prouver.

The Bell Curve a bien sûr été critiqué de toutes les façons possibles. Exemples d'attaques fréquemment rencontrées, sur les aspects descriptifs : Les tests de QI ne sont pas valides. Les corrélations statistiques ne sont pas des causalités. Le terme "héritable" ne signifie pas ce que l'on croit. Sur la partie normative : Les auteurs sont racistes. Ils n'aiment pas les pauvres. Etc, etc...

Pour se faire une idée, il suffit de jeter un oeil à la bibli de cet article (les auteurs ont le même point de vue que Murray et Herrnstein).

Enregistrer un commentaire